【学术安医】我校余永强教授团队在《生物精神病学》期刊发表系列研究成果

7月15日,我校余永强教授团队在精神病学与神经科学顶级期刊《生物精神病学(Biological Psychiatry)》(中科院1区Top)发表题为《结构连接组限制下重度抑郁症患者的皮层萎缩(Structural connectome architecture shapes cortical atrophy in major depression disorder: a Chinese DIRECT consortium study)》的原创性研究论文。我校第一附属医院医学影像科博士研究生沈宇豪为本论文第一作者,余永强教授和朱佳佳研究员为共同通讯作者,我校第一附属医院为第一完成单位。

既往研究表明,重度抑郁症(MDD)患者在大脑存在广泛的形态学异常脑区,且这些异常区域呈现特定的非随机空间分布模式,但其形成机制尚不明确。

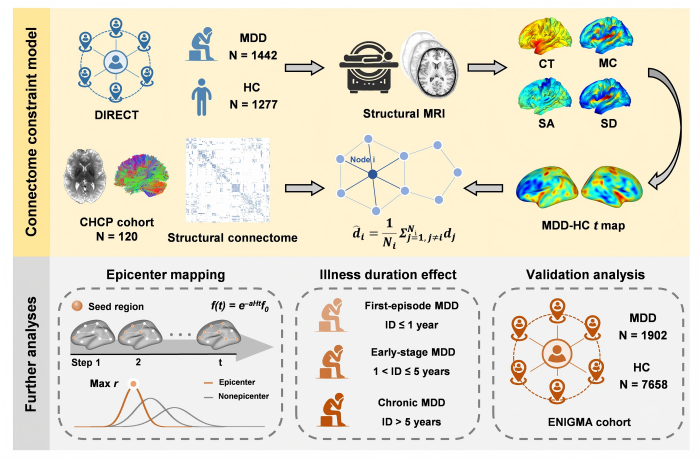

基于多中心的中国抑郁症成像研究协会(the DIRECT consortium)数据,该项研究共纳入1442名MDD患者与1277名健康对照,通过组间分析得到了MDD患者稳定可靠的皮层形态学改变空间分布模式。同时基于中国人脑连接组计划(CHCP)数据集获得了高质量的健康人群脑连接组数据。研究利用最新的连接组限制模型,来验证MDD患者皮层形态学改变是否遵循大脑白质连接架构,并辅以网络扩散模型寻找结构改变发生的震中(epicenter)脑区。

研究表明,大脑结构连接组对MDD患者的皮层萎缩存在显著限制作用,并发现左侧外侧前额叶皮层是MDD患者皮层萎缩的震中脑区。进一步的研究显示,这种网络限制下的萎缩模式具有病程依赖性。此外,研究者在包含1902名MDD患者和7658名健康对照的跨种族ENIGMA国际联盟数据中得到了相似的结果,进一步验证了结果的稳定性。该研究显著推进了对MDD患者基于网络扩散的皮层萎缩机制的理解,并凸显了左侧前额叶皮层作为早期干预靶点的潜力。

我校第一附属医院余永强教授团队长期致力于精神影像研究。此前,团队将自主研发的功能连接网络映射技术应用于大规模静息态功能磁共振数据,构建了精神疾病核心症状(如自杀行为、认知障碍等)的脑网络图谱,相关成果分别以《精神分裂症灰质萎缩、神经认知和社会认知异常的脑网络研究(Brain Network Localization of Gray Matter Atrophy and Neurocognitive and Social Cognitive Dysfunction in Schizophrenia)》《自杀的脑结构和功能损伤网络研究(Brain Structural and Functional Damage Network Localization of Suicide)》为题,发表于《生物精神病学》,且均被评为“ESI全球Top 1%高被引论文”和“Top 0.1%高被引论文”。

该精神影像系列研究得到国家自然科学基金、安徽省自然科学基金等支持。(第一附属医院医学影像科)

论文链接:

Structural connectome architecture shapes cortical atrophy in major depression disorder: a Chinese DIRECT consortium study: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(25)01304-6/fulltext

Brain Network Localization of Gray Matter Atrophy and Neurocognitive and Social Cognitive Dysfunction in Schizophrenia: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(24)01489-6/abstract

Brain Structural and Functional Damage Network Localization of Suicide: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(24)00028-3/abstract